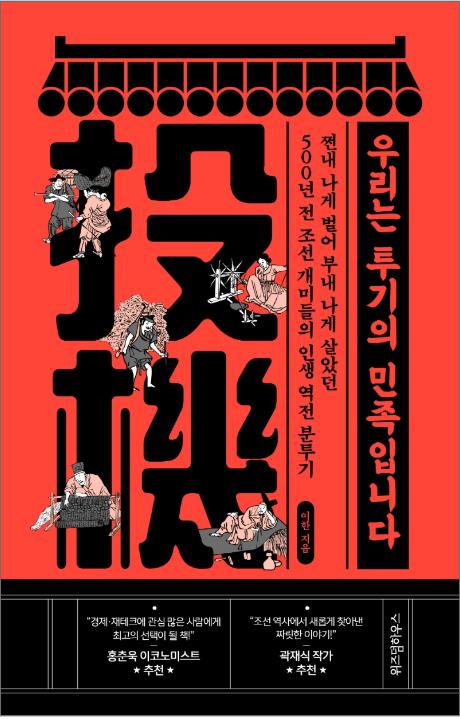

수많은 역사책이 조선의 경제가 사농공상의 유교적 질서를 바탕으로 돌아갔다고 설명하지만, 작가는 ‘역사 덕후’의 기질을 발휘해 그 빈틈을 파고든다. 즉 법과 제도, 사상과 질서의 틈바구니에서 당시 사람들이 실제로 어떻게 돈을 벌었는지, 그 온갖 수단과 방법을 복원하는 데 초점을 맞춘다. 실제로 조선 경제의 풍경은 매우 역동적이었다. 가령 조선 중기 이후의 은광 개발과 은화 유통은 ‘임진왜란의 영향’이나 ‘동아시아 은본위제의 성립’만으로 설명될 수 없다. 거기에는 은맥 찾기에 투신한 농민들, 정제 기술을 개발한 장인들, 그 기술을 일본에 판 산업 스파이들, 큰돈을 투자해 은광을 사업화한 양반가의 물주들, 그들의 뒤통수를 노린 무뢰배들, 이들 모두에게 빨대를 꽂은 탐관오리들의 물고 물리는 이야기가 얽히고설켜 있다.책은 바로 이러한 이야기들에 초점을 맞춘다. 임금부터 천민까지 수많은 사람이 부동산부터 주식까지 나름의 패를 쥐고 펼친 ‘쩐’의 전쟁이라 하겠다.

한양 집값 앞에 장사 없다

조선의 수도 한양에는 집을 돈벌이 수단으로 삼는 자들이 많았다. 오늘날 우리에게 ‘서울 자가’가 그러하듯, 조선 사람들도 ‘한양 자가’를 꿈꾸었기 때문이다. 애민 정신의 대변자 정약용조차 아들들에게 “한양에서 10리 안에 살게 하겠다”라고 각오를 다졌을 정도다. 이처럼 행정과 경제, 학문과 문화의 혜택을 누리기 위해 많은 사람이 한양으로 향했고, 그만큼 땅값과 집값이 천정부지로 뛰어올랐다. 이러한 흐름에 올라타 돈을 번 인물로 어영청의 대장 윤태연이 유명했다. 그는 권력을 이용해 어느 백성의 10칸짜리 집을 싼값에 사들인 다음, 전격적인 리모델링으로 방을 하루 만에 총 30칸까지 (쪼개어) 늘렸다. 그런 다음 이 쪽방들을 세놓아 월세를 받다가, 비싼 값에 집을 되파는 데 성공했다. 지금처럼 세련된 ‘집테크’는 아니었지만, 집의 가치를 올리는 방법만큼은 확실히 알았던 셈이다. 이 외에도 책은 다중 계약으로 보증금을 슬쩍한 전세 사기, 도시 정비나 유력자들의 대저택 건설로 발생한 재개발 난민, 실수요자들의 피해를 초래한 조정의 부동산 정책등을 소개한다. 이로써 바로 어제 일이라 해도 믿을 만한 500년 전 부동산 희비극이 펼쳐진다.

돈 앞에 양반, 상놈이 따로 없다

조선 사람들은 돈을 벌 때만큼은 자기 신분을 그리 신경 쓰지 않았다. 왕족이라도 돈이 없으면 숨죽여 살았고, 천민이라도 돈이 많으면 양반 부럽지 않게 살았기 때문이다. 심지어 조선 후기가 되면 돈으로 신분까지 사니, “돈만 있으면 개도 멍첨지라”라는 속담이 괜히 생겨난 것이 아니다. 세종 때 영의정을 지낸 유정현은 이러한 시대정신을 몸소 보여준 인물이다. 그는 조선 초 나라 살림을 책임진 관리로, 그 능력이 굉장히 탁월했다. 특히 화폐 발행과 정착을 진두지휘하며 시장경제 활성화를 위해 부단히 노력했다. 여기까지만 들으면 부국에 이바지한 명재상처럼 보이지만, 사실 그는 유명한 대부업자이기도 했다. 그것도 아주 악독해 고리로 번 돈만 오늘날 시세로 2000억 원에 달했다. 영의정이나 되어서 이런 일을 벌이다니, 어찌 보면 돈 버는 데 물불 가리지 않은, 가장 조선 사람다운 태도였다. 그렇다면 화폐 도입을 위해 애쓴 것도, 돈 빌리려는 사람을 늘리려는 수작 아니었을까. 이 외에도 책은 성실한 재테크로 오늘날 용산공원 규모(약 100만 평)의 농장을 소유하게 된 이황, 인삼 밀수에 임금까지 끌어들인 역관 장현, 고위 관리를 사위로 맞아 신분을 높이려 한 천민 부자 김내은달, 유통 공룡이 되어 매점매석으로 폭리를 취한 경강상인등을 소개한다. 이처럼 조선은 임금부터 천민까지 모두가 애써 부자 되려 한 나라였다. 위즈덤하우스. 17,000원